Senti Iolanda come è triste il sole

e come stride l’alito del vento –

passa radendo i vertici fioriti

un nembo irresistibile.

Senti, è sinistro il grido degli uccelli

vedi che oscura è l’aria

ed è fuliggine

nel raggio d’ogni luce e dal profondo

sembra levarsi tutto quanto è triste

e doloroso nel passato e tutte

le forze brute in fremito ribelle

contaminarsi irreparabilmente.

*

O vita, o vita ancor mi tieni, indarno

l’anima si divincola, ed indarno

cerca di penetrar il tuo mistero

cerca abbracciare in un amplesso immenso

ogni tuo aspetto. –

Amore e morte, l’universo e ‘l nulla

necessità crudele della vita

tu mi rifiuti.

*

Che ti valse la forte speranza, che ti valse la fede che non crolla

che ti valse la dura disciplina, l’ansia che t’arse il core

o mortale che chiedi la tua sorte, se dopo il tormento diuturno

se dopo la rinuncia estrema – non muore la brama insaziata

la forza bruta e selvaggia, se ancora nel tedio muto

insiste e vivo ti tiene; – perché tu senta la morte

tua ogni istante nell’ora che lenta scorre e mai finita

perché tu speri disperando e attenda ciò che non può venire

perché il dolore cieco più forte sia del dolore che vide

la stessa vanità di sé stesso? – Tu sei come colui che nella notte

vide l’oscurità vana ed attese da dio chiedendo la divina luce

e d’ora in ora il fiero cuor nutrendo

di più forte volere e la speranza

esaltando più viva, quando il giorno

con la luce pietosa

alla vita mortale

ogni cosa mortale riadulava

non ei si scosse che con l’occhio fiso

vedeva pur la notte senza stelle. –

Come il tuo corpo che il sole accarezza

gode ed accoglie avido la luce

perché non anche l’animo rivolgi

ai lieti e cari giochi? Vedi intorno

fin dove giunge il guardo, la campagna

ride alla luce amica.

*

Da Aprile

O vita, chi ti vive e chi ti gode

che per te nasce e vive ed ama e muore?

Ma ogni cosa sospingi senza posa

che la tua fame tiene, e che nel vario

desiderar continua si trasmuta.

Di sé ignara e del mondo desiosa

si volge a questo e a quello che nemico

le amica il vicendevole disio,

nemica a quelli pur quando li ami

e ancora a sé per più voler nemica.

Così nel giorno grigio si continua

ogni cosa che nasce moritura,

che in vari aspetti pur la vita tiene –

ed il tempo travolge – e mentre viva

vivendo muor la dïuturna morte.

Ed ancor io così perennemente

e vivo mi tramuto e mi dissolvo

e mentre assisto al mio dissolvimento

ad ogni istante soffro la mia morte.

E così attendo la mia primavera

una ed intera ed una gioia e un sole.

Voglio e non posso e spero senza fede.

*

Cade la pioggia triste e senza posa

a stilla a stilla

e si dissolve. Trema

la luce d’ogni cosa. Ed ogni cosa

sembra che debba

nell’ombra densa dileguare e quasi

nebbia bianchiccia perdersi e morire

mentre filtri voluttuosamente

oltre i diafani fili di pioggia

come lame d’acciaio vibranti.

Così l’anima mia si discolora

e si dissolve indefinitamente

che fra le tenui spire l’universo

volle abbracciare.

Ahi! che svanita come nebbia bianca

nell’ombra folta della notte eterna

è la natura e l’anima smarrita

palpita e soffre orribilmente sola

sola e cerca l’oblio.

*

Amico io guardo ancora all’orizzonte

dove il cielo ed il mare

la vita fondon infinitamente.

Guardo e chiedo la vita

la vita della mia forza selvaggia

perch’io plasmi il mio mondo e perché il sole

di me possa narrar l’ombra e le luci –

la vita che mi dia pace sicura

nella pienezza dell’essere.

E gli occhi tremuli della colomba

vedranno nella gioia e nella pace

l’abisso della mia forza selvaggia –

e le onde varie della mia esistenza

l’agiteranno or lievi or tempestose

come l’onda del mar l’alga marina

che le tenaci aggrappa

radici nell’abisso e ride al sole.–

(da Volo per altri cieli è la mia vita, poesie 1907-1910, Fara Editore, 1996)

Carlo Raimondo Michelstaedter nasce a Gorizia nel 1887. Si trasferisce a Firenze, dove si iscrive alla facoltà di Lettere. Approfondisce soprattutto Platone, i presocratici, la Bibbia, i tragici greci, Petrarca, Leopardi, Ibsen e Schopenhauer. In lui, questi studi contribuiscono in modo significativo alla maturazione di un solipsismo radicale che ha nella tragicità della finitezza umana il suo punto cardine.

Tornato nella sua città natale, Carlo si dedica alla stesura della tesi di laurea (La persuasione e la rettorica). In questo periodo, il suo male di vivere prende decisamente il sopravvento, portandolo al suicidio nel 1910.

Tra le opere più significative che ci ha lasciato si segnalano, oltre alla già citata tesi di laurea, il Dialogo della salute, alcuni scritti su Platone, un Epistolario e diverse poesie.

Michelstaedter non crede in un Dio d’amore, né in un suo riflesso efficace nell’uomo; in questo quadro, la dissoluzione nel nulla è l’unica via d’uscita al dramma dell’esistenza e alla negatività assoluta del mondo. Da tale consapevolezza, la maggioranza del genere umano prova a fuggire attraverso le confortanti illusioni del piacere, del potere, del divertimento, delle convenzioni culturali e sociali, rinunciando così al proprio esserci unico a favore di una “morte nella vita” che è l’alienazione nelle cose.

Strettamente legata al suo pensiero filosofico è la sua poesia, tutta intrisa di pessimismo e nichilismo e nonostante ciò ricca di immagini e di commovente bellezza.

Donatella Pezzino

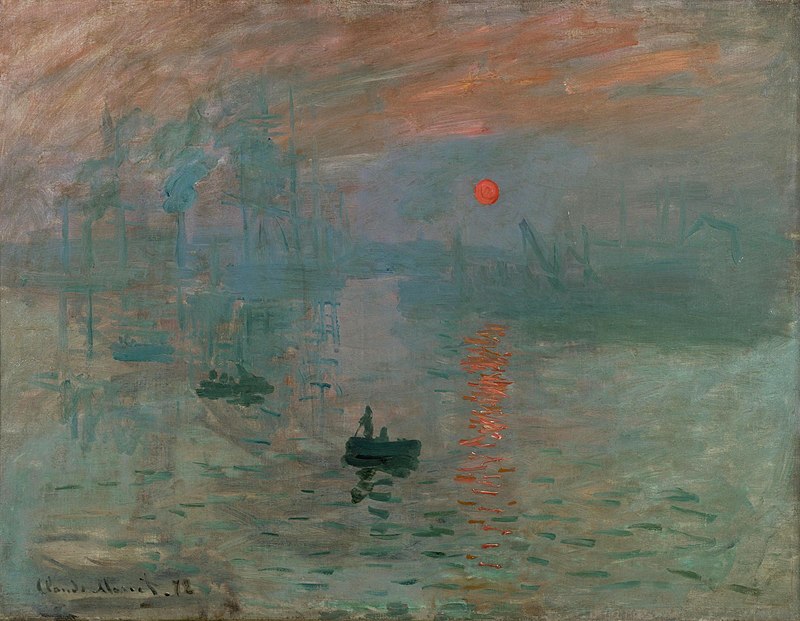

Immagine: Impressione. Levar del sole, dipinto di Claude Monet, 1872.

Dalla mia rubrica “Caffè letterario” di Bibbia d’Asfalto alla pagina: https://poesiaurbana.altervista.org/carlo-michelstaedter-caffe-letterario/